Michael Jordan e la salute mentale nello sport: cosa è rimasto nascosto

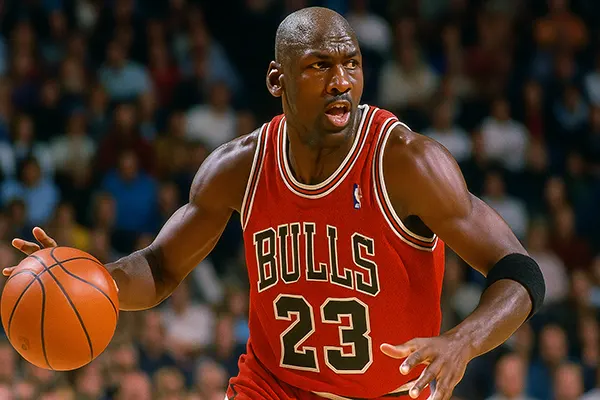

Negli anni ’90, Michael Jordan non era solo un’icona del basket, ma un fenomeno globale. La sua feroce competitività e l’incessante determinazione gli hanno portato sei titoli NBA, due ritiri e un’eredità culturale che pochi atleti possono eguagliare. Ma dietro ai trofei e agli sponsor, c’era una realtà meno discussa: il pesante tributo psicologico richiesto dalla grandezza. Oggi, in un’epoca di maggiore consapevolezza mentale, riesaminare la storia di Jordan rivela un’epoca in cui le difficoltà psicologiche venivano ignorate o fraintese.

Le lotte invisibili di una leggenda

Durante l’apice della carriera di Jordan nei primi anni ‘90, si trovava al centro di un’enorme pressione mediatica. L’omicidio del padre nel 1993, seguito dal suo primo ritiro improvviso, sconvolse i fan. All’epoca, la sua partenza fu spesso interpretata come esaurimento fisico o burnout. Tuttavia, interviste recenti e documentari retrospettivi suggeriscono una causa più profonda: stanchezza emotiva e dolore irrisolto.

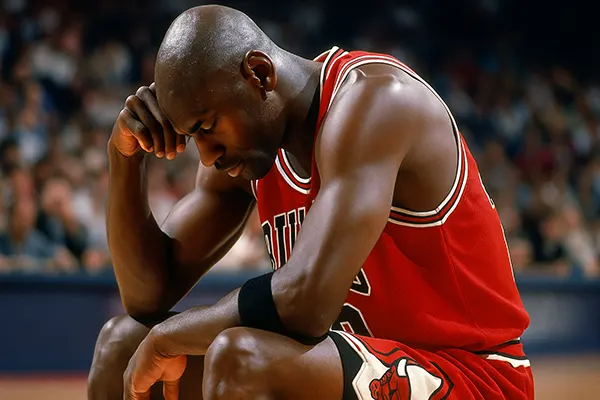

Le richieste incessanti della celebrità gli lasciavano poco spazio per elaborare il lutto. Il documentario “The Last Dance” offrì uno sguardo raro sulla sua vulnerabilità emotiva—momenti in cui scoppiava a piangere parlando della pressione e delle aspettative. Tuttavia, negli anni ‘90, parlare apertamente di salute mentale nello sport d’élite era quasi impensabile. La resilienza emotiva era sinonimo di silenzio e perseveranza.

Il fuoco competitivo di Jordan era sia un’arma che uno scudo. La sua disciplina, la preparazione mentale e il rigore erano strategie per affrontare la mancanza di supporto psicologico. Queste qualità lo hanno reso un campione, ma hanno anche nascosto battaglie interiori mai affrontate.

I media e lo stigma della salute mentale

Negli anni ‘90, i media sportivi si concentravano solo sulle prestazioni. Raramente si parlava del benessere mentale degli atleti. Jordan veniva descritto come sovrumano—un’immagine che non lasciava spazio alle fragilità emotive. Ci si aspettava che resistesse in silenzio e vincesse a ogni costo.

Le sue abitudini di gioco d’azzardo venivano analizzate, ma pochi consideravano le motivazioni psicologiche—fuga, dipendenza, gestione dello stress. Il burnout veniva frainteso e il comportamento di Jordan era visto solo come eccentricità o metodo vincente, rafforzando una visione distorta della salute mentale nello sport.

Oggi i media affrontano questi temi con maggiore sensibilità. È riconosciuto che anche gli atleti più forti possano soffrire e che ammettere difficoltà mentali non è un segno di debolezza, ma un passo essenziale verso il benessere.

Nuove generazioni e salute mentale nello sport

Il contrasto con l’epoca di Jordan è netto. Negli ultimi dieci anni, la salute mentale è diventata una priorità nello sport. Atleti come Simone Biles e Kevin Love hanno aperto la strada alla normalizzazione della cura psicologica, ridefinendo il rapporto tra mente e prestazione.

Il ritiro di Simone Biles dalle Olimpiadi di Tokyo 2021 è stato uno spartiacque culturale. La sua scelta di mettere la sicurezza mentale prima delle aspettative ha segnato un nuovo paradigma nell’élite sportiva. Anche Kevin Love, con il suo saggio su “The Players’ Tribune” in cui racconta di attacchi di panico e terapia, ha spinto il dialogo verso una maggiore consapevolezza.

A differenza degli anni ‘90, oggi gli atleti hanno accesso a psicologi sportivi, programmi di benessere e spazi sicuri per parlare. Si riconosce che il successo duraturo non dipende solo dalla forza fisica, ma anche dalla stabilità psicologica.

Nuovi standard e supporto istituzionale

Le squadre professionistiche ora includono specialisti della salute mentale nello staff. Gli atleti sono incoraggiati a cercare supporto e condividere le difficoltà, sia in privato che pubblicamente. Le federazioni, tra cui NBA e CIO, promuovono l’educazione psicologica e la resilienza.

I social media hanno reso possibile il racconto diretto, permettendo agli atleti di gestire la propria narrazione e affrontare apertamente il disagio mentale. Questo ha dato loro maggiore autonomia rispetto ai media tradizionali.

L’opinione pubblica è cambiata: oggi le confessioni di fragilità vengono spesso accolte con rispetto e ammirazione, anziché con giudizio. È emersa una visione più umana e completa del benessere degli sportivi.

Il prezzo della grandezza

L’eredità di Michael Jordan è fatta di gloria, ma anche di costi personali. La sua carriera dimostra come disciplina estrema e ipermotivazione possano spingere un atleta oltre i limiti—ma forse a discapito dell’equilibrio mentale. Se ha dominato il campo fisicamente, lo ha fatto spesso in solitudine emotiva.

Studi retrospettivi indicano che la psiche di Jordan era plasmata dalla paura del fallimento, oltre che dalla voglia di vincere. Oggi, questo viene definito “perfezionismo disadattivo”: una caratteristica che può generare ansia cronica, stress e burnout.

La sua storia solleva domande profonde: cosa chiediamo ai nostri eroi? E cosa sacrificano per rispondere a queste aspettative? Il culto del successo ha un prezzo, e solo ora iniziamo a comprenderlo davvero.

Lezioni per le future generazioni

La crescente attenzione alla salute mentale nello sport trova in Jordan un punto di partenza importante. La sua esperienza è monito e ispirazione per creare sistemi di supporto completi che considerino l’atleta prima di tutto come persona.

Le nuove generazioni possono imparare tanto, non solo dalle sue vittorie, ma anche dai suoi silenzi. Riconoscere i segnali di esaurimento, promuovere la solidarietà e normalizzare la terapia sono strumenti fondamentali per uno sport più sostenibile.

Celebrando la grandezza, dobbiamo anche onorare l’umanità dietro di essa. Michael Jordan resta un’icona—non solo perché ha vinto, ma perché lo ha fatto affrontando battaglie invisibili che oggi finalmente possiamo raccontare.