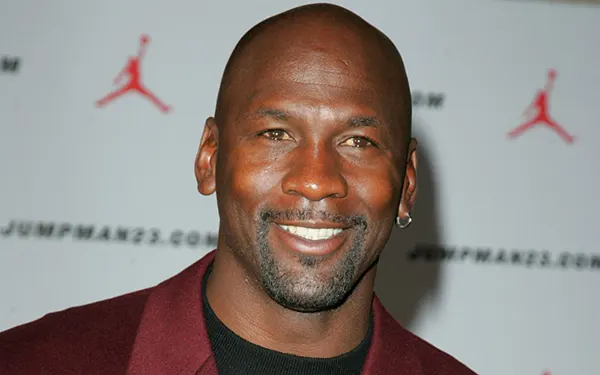

Wie Michael Jordan den Markt für Sportverträge verändert hat

Michael Jordan gilt nicht nur als einer der größten Basketballspieler aller Zeiten, sondern auch als der Athlet, der die gesamte Ökonomie der Sportverträge neu definiert hat. Sein Einfluss ging weit über das Spielfeld hinaus und setzte neue Maßstäbe dafür, wie Sportler mit Marken, Ligen und Sponsoren verhandeln. Das Vermächtnis seiner Verträge prägt auch im Jahr 2025 die Strategien heutiger Stars und Agenten.

Der Durchbruch mit Nike

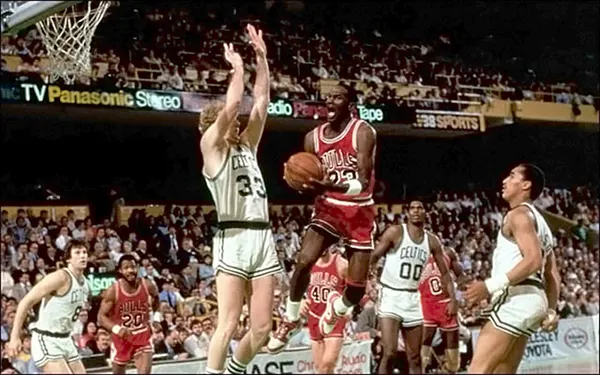

Im Jahr 1984 unterzeichnete Michael Jordan einen Vertrag mit Nike, der die Beziehung zwischen Sportlern und Sportartikelunternehmen für immer veränderte. Anstelle eines klassischen Sponsoringvertrags bot Nike ihm eine Umsatzbeteiligung auf die Verkäufe einer eigenen Schuhlinie an – die inzwischen ikonische Air-Jordan-Serie. Dieses Modell war revolutionär, da es Jordan langfristige Einnahmen statt einer festen Vergütung verschaffte.

Die Air-Jordan-Linie entwickelte sich sofort zu einem globalen kulturellen Phänomen und erzielte bereits im ersten Jahr einen Umsatz von über 100 Millionen Dollar. Bis 2025 ist die Marke jährlich mehr als 5 Milliarden Dollar wert und zählt zu den erfolgreichsten Produktlinien im Zusammenhang mit einem Sportler in der Geschichte. Die Struktur dieses Vertrags inspirierte unzählige ähnliche Modelle für Sportler im Basketball, Fußball, Tennis und darüber hinaus.

Besonders an Jordans Nike-Deal war nicht nur der finanzielle Wert, sondern auch die kreative Mitgestaltung und persönliche Markenführung. Athleten erkannten danach, dass sie mehr als nur Werbeträger sein konnten – sie konnten zu globalen Unternehmern werden, die ihren Namen und Einfluss kommerziell nutzen.

Auswirkungen auf das Athleten-Branding

Die Partnerschaft zwischen Jordan und Nike zeigte, dass Sportler Marken aufbauen können, die unabhängig von sportlichen Erfolgen bestehen. Dieses Konzept wurde zur Vorlage für Stars wie LeBron James, Cristiano Ronaldo oder Serena Williams, die heute globale Unternehmen neben ihrer Sportkarriere führen.

Heutige Sportler verlassen sich nicht mehr nur auf Gehälter, sondern betrachten ihre Karriere als Fundament für den Aufbau langfristiger Geschäftsimperien. Die Verbindung von Identität, kulturellem Einfluss und wirtschaftlicher Macht lässt sich direkt auf Jordans Modell zurückführen.

Die Marke Air Jordan verwischte zudem die Grenzen zwischen Sport, Mode und Lifestyle und ebnete den Weg für moderne, branchenübergreifende Kooperationen, bei denen Athleten im Mittelpunkt kultureller Bewegungen stehen.

Die Machtverschiebung in Vertragsverhandlungen

Vor Jordan waren die meisten Sponsoringverträge starr und gaben Sportlern kaum Einfluss auf Produktdesign oder Markenstrategie. Jordans Verträge zeigten, dass Athleten nicht nur Geld, sondern auch kreative und geschäftliche Mitspracherechte aushandeln konnten. Dies verschob das Machtgleichgewicht zwischen Unternehmen und Athleten.

Indem er bewies, dass ein einzelner Athlet Milliarden für ein Unternehmen generieren konnte, ermöglichte Jordan es Sportagenten, für ihre Klienten höhere Umsatzanteile zu fordern. Dieser Ansatz wurde seitdem zum Standard in Vertragsverhandlungen im Sport.

In der NBA trug Jordans Einfluss zudem dazu bei, den Marktwert von Spielern anzuerkennen, was letztlich auch die Tarifverträge prägte und zu deutlich höheren Spielergehältern und besseren Rahmenbedingungen führte.

Die Rolle moderner Agenten

Jordans Ära markierte den Aufstieg einflussreicher Sportagenten, die das langfristige Geschäftspotenzial ihrer Klienten verstanden. Agenturen begannen, Verträge nicht mehr als einfache Sponsoringdeals, sondern als Partnerschaften zu gestalten, bei denen Athleten an den Ergebnissen beteiligt wurden.

Diese Philosophie prägt bis heute Branchenführer wie Rich Paul oder die Creative Artists Agency, die Verträge für Stars wie LeBron James oder Stephen Curry verhandeln. Ihre Strategien beruhen auf Jordans Grundsatz: Athleten sollen am Umsatz beteiligt werden, den sie miterschaffen.

Im Jahr 2025 enthalten die größten Verträge im Sport – ob im Basketball, Fußball oder Golf – Klauseln, die Sportler an Unternehmensgewinnen, Beteiligungen oder kreativen Entscheidungen teilhaben lassen, eine direkte Fortsetzung des Jordan-Modells.

Jordans Vermächtnis in der Gegenwart

Die Auswirkungen von Jordans Verträgen sind bis heute sichtbar. Sportler in unterschiedlichen Disziplinen nutzen sein Modell als Grundlage für ihre eigenen Verhandlungen, die über klassisches Sponsoring hinausgehen und Investitionen, Gewinnbeteiligungen und Joint Ventures einschließen.

Stars wie Stephen Curry mit Under Armour oder Naomi Osaka mit Nike verkörpern diesen Einfluss. Sie prägen Produktlinien und Kampagnen, wodurch sie sich als Wirtschaftsführer ebenso wie als Sportikonen positionieren.

Sogar über den Sport hinaus greifen Entertainer und digitale Influencer auf das Jordan-Modell zurück, indem sie ihre persönliche Marke nutzen, um nachhaltige Geschäftsmodelle direkt an ihr Image zu knüpfen.

Ein Vorbild für kommende Generationen

Für junge Athleten, die 2025 in die Profiligen einsteigen, bleibt Jordan das ultimative Beispiel. Sein Werdegang zeigt, dass kreative Vertragsgestaltung, Markenwert und langfristiges Denken zu Generationenreichtum und kultureller Relevanz führen können.

Ausbildungsprogramme für Sportler enthalten heute Kurse zu Finanzkompetenz und Markenführung, von denen viele Jordans Weg als Maßstab anführen. Sein Einfluss ist in Sportmanagement- und Wirtschaftsschulen weltweit institutionalisiert.

Letztlich haben Jordans Verträge nicht nur ihn selbst bereichert, sondern auch dauerhaft die Erwartungen daran verändert, was Sportler im Geschäftsleben erreichen können. Seine Geschichte dient zukünftigen Stars weiterhin als Leitfaden – im Sport und darüber hinaus.